Dynamiser son activité par la visite

Dans un secteur touristique en pleine transformation, proposer une visite est un excellent moyen de dynamiser son activité. Qu’il s’agisse d’un musée ou d’une visite guidée, diversifier les formats et les interactions – récits immersifs, mises en scène, boutiques intégrées – renforce l’impact émotionnel et favorise l’engagement. Inscrite dans l’économie de l’expérience, cette approche mise sur l’émotion pour fidéliser et valoriser une marque ou un territoire. Cet article explore les différentes façons d’intégrer une visite dans une stratégie expérientielle et les clés pour y parvenir.

L’économie d’expérience

L’expérience client

Selon la théorie de l’Experience Economy (l’économie de l’expérience) développée par Pine et Gilmore, l’offre d’une entreprise peut aller au-delà des produits ou services en proposant une expérience mémorable et émotionnellement engageante. Cette approche repose sur l’idée que, dans un marché saturé, ce sont les émotions positives qui vont fidéliser les clients à long terme. Quand les clients vivent une expérience plaisante, immersive et authentique, ils se sentent connectés à la marque à un niveau personnel et affectif. Cette connexion émotionnelle crée un lien plus profond, qui va au-delà de la simple transaction.

Trois niveaux d’expériences

Selon l’ouvrage de Pine et Gimore Il existe trois niveaux d’économies de services différentes, qui peuvent ainsi s’appliquer lorsqu’une entreprise propose une visite ou une activité : le service, l’expérience et la transformation.

Le service est la prestation fonctionnelle de base, où l’objectif est de répondre à un besoin spécifique avec un minimum de friction. Le client y recherche simplement une information ou un service sans attente particulière d’engagement. Par exemple, un guide qui se contente de décrire des faits historiques ou une visite avec un audioguide standardisé. L’accent est ici mis sur l’accès à l’information plutôt que sur l’immersion du visiteur.

L’expérience va plus loin en cherchant à capter émotionnellement et sensoriellement le visiteur. Ce niveau engage le client dans un récit vivant et interactif, en utilisant des anecdotes, des mises en scène ou des technologies immersives. Par exemple, un guide qui incarne un personnage historique ou une exposition en réalité virtuelle permettant de revivre l’histoire d’une cité antique. L’objectif est de créer un lien émotionnel et d’offrir une expérience mémorable.

Enfin, la transformation vise à provoquer un changement profond et durable chez le visiteur, affectant sa perception ou son comportement. Ce niveau ne se contente pas de fournir une expérience, mais cherche à modifier la manière dont le client pense ou agit. Par exemple, un voyage immersif où les participants vivent comme des habitants d’une civilisation ancienne, ou un atelier où les visiteurs apprennent à sculpter le bois avec un artisan, développant ainsi des compétences pratiques et une nouvelle appréciation de l’artisanat. Ce niveau cherche à laisser une empreinte durable sur le visiteur.

Dans un contexte où l’on souhaite dynamiser une activité, il est essentiel de dépasser le simple service en proposant une véritable expérience. Cependant, viser la transformation reste une option à envisager avec précaution, en fonction des moyens disponibles et de la pertinence du sujet ou du contexte.

La vente additionnelle

La vente additionnelle par l’expérience s’inscrit dans ce cadre. Une expérience client réussie incite naturellement les clients à vouloir prolonger l’interaction ou l’émotion qu’ils ont vécue. Ils sont plus enclins à acheter des souvenirs ou des produits dérivés comme moyen de « garder un souvenir » de cette expérience unique. Par exemple, après une visite immersive dans un musée de marque, les visiteurs, enthousiasmés et touchés par ce qu’ils ont vécu, peuvent être plus enclins à acheter un produit dérivé (t-shirt, livre, etc.) qui leur permet de conserver un souvenir tangible de l’émotion ressentie.

Le musée de Marque

Le musée de marque

Un musée de marque est un espace créé par une entreprise pour valoriser son histoire, son savoir-faire et son identité à travers une approche muséographique. Il ne se limite pas à une simple exposition de produits ou d’archives, mais cherche à offrir une expérience immersive renforçant le lien émotionnel entre la marque et ses visiteurs. Ces musées allient culture et commerce, se positionnant à la croisée du patrimoine et du marketing, tout en intégrant souvent des éléments éducatifs pour légitimer leur démarche.

La principale vocation des musées de marque est de raconter l’histoire de l’entreprise et de matérialiser son idéologie à travers des symboles chargés de sens, appelés « mythotypes ». Ces espaces transforment l’entreprise en un acteur culturel non-spécialiste, participant ainsi au phénomène de patrimonialisation ordinaire. Toutefois, le concept de « musée d’entreprise » peut sembler paradoxal : contrairement à un musée traditionnel qui conserve le passé, l’entreprise est résolument tournée vers la production et le commerce.

Dans ce type de musée, l’exposition devient l’élément central, reléguant les collections et le patrimoine matériel au second plan. Le musée d’entreprise se distingue ainsi par son objectif principal de communication : valoriser la qualité des produits, l’excellence du savoir-faire et la pérennité de la marque. Ce modèle est particulièrement exploité par les grandes entreprises, qui utilisent le terme « musée » pour se rapprocher du monde culturel tout en cultivant une image hybride, conciliant activité économique et ancrage patrimonial.

Les boutiques intégrées dans ces musées jouent un rôle essentiel. Elles prolongent l’expérience du visiteur et deviennent un élément incontournable du récit de marque. Cependant, pour que la muséification de la marque soit légitimée, elle doit être solidement ancrée dans le patrimoine du territoire, créant ainsi un lien authentique entre l’entreprise, sa culture et son environnement.

Exemple du musée « Guinness Storehouse » à Dublin

La patrimonialisation

Le patrimoine désigne traditionnellement l’ensemble des biens matériels et immatériels hérités du passé, transmis de génération en génération pour être préservés pour l’avenir. Il est perçu comme un héritage, un témoin du passé qui mérite protection en raison de son importance historique, esthétique ou culturelle.

Cependant, cette vision classique ne rend que partiellement compte de la réalité du patrimoine. En effet, selon plusieurs sociologues, celui-ci résulte d’un processus de construction sociale. Ce n’est pas l’ancienneté ou la rareté d’un bien qui le rend patrimonial, mais la reconnaissance collective d’une valeur qui le transforme en bien commun, détaché de sa simple existence privée. Ce phénomène de patrimonialisation repose sur la capacité d’un objet ou d’un lieu à incarner des valeurs partagées et à acquérir une dimension symbolique.

Depuis plusieurs décennies, ce processus a pris de l’ampleur, donnant naissance à ce qu’on a nommé une « inflation patrimoniale ». Autrefois réservé aux monuments ou aux œuvres d’art, le patrimoine s’étend aujourd’hui aux objets et lieux du quotidien, devenus essentiels à la construction des identités collectives. Ce phénomène a permis l’émergence du patrimoine ordinaire, qui inclut des éléments autrefois jugés trop communs ou récents pour être considérés comme patrimoniaux.

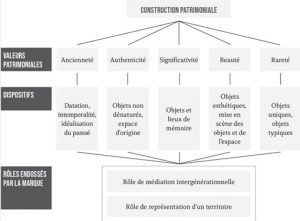

Les musées de marque s’inscrivent dans cette dynamique en légitimant des objets du monde commercial comme porteurs de valeurs patrimoniales. Ils ne se contentent pas d’être une vitrine publicitaire, mais utilisent des référentiels propres au patrimoine pour affirmer leur légitimité culturelle. Selon Nathalie Heinich, sociologue française, cinq valeurs sont essentielles à la patrimonialisation : ancienneté, authenticité, significativité, beauté et rareté. Cette reconnaissance patrimoniale est validée par divers acteurs (dirigeants, guides, visiteurs, chercheurs), qui contribuent à entretenir cette narration.

Les cinq attributs de la patrimonialisation

L’ancienneté présente les objets exposés et la marque comme artefacts patrimoniaux. Elle se matérialise par l’utilisation de trois dispositifs : la datation, la dilution des repères chronologiques et une présentation idéalisée du passé.

L’authenticité traduit la nécessaire continuité du lien entre l’objet et son origine. Cette valeur se trouve renforcée par l’intégrité de l’objet, sa pureté, et doit permettre la rencontre avec la vérité de l’artefact patrimonial.

La significativité est la valeur qui confère à un objet son sens et son importance. Un objet devient patrimonial lorsqu’il porte des significations qui permettent de raconter une histoire ou de représenter une pratique. Il doit être capable de symboliser un lien avec l’histoire ou un lieu, et ainsi véhiculer un message sur son contexte.

La rareté est un concept ambivalent. Si un objet manque de singularité, sa rareté perd de son importance et peut même être perçue négativement, comme quelque chose d’anormal. Cependant, la rareté peut aussi être associée à ce qui est typique et représentatif d’une catégorie patrimoniale, ce qui renforce la valeur de l’objet en tant que symbole unique de cette catégorie.

La beauté, marginale dans une approche experte du patrimoine, peut également être mobilisée et renvoie alors au caractère esthétique du patrimoine (s’appuyant sur des critères perceptifs liés à l’apparence de l’objet).

Par exemple, une guitare Fender utilisée par Jimi Hendrix incarne l’ancienneté du rock des années 60, l’authenticité de son lien avec l’artiste, la significativité de l’ère musicale qu’elle représente, la rareté de son édition limitée et son beau design devenu une icône.

Le schéma suivant résume ainsi la construction patrimoniale :

Une expérience réussie

Contrairement aux musées institutionnels, les musées de marque bénéficient d’une plus grande liberté dans leur mise en scène et leur discours. Cette flexibilité leur permet d’adopter des stratégies innovantes issues des sciences de la médiation, en privilégiant une approche immersive et émotionnelle plutôt qu’une transmission purement académique du savoir.

L’un des leviers fondamentaux repose sur le modèle affectif, selon lequel l’engagement du visiteur suit une dynamique en trois étapes : Ressentir → Croire → Agir. L’objectif est de créer une connexion émotionnelle avec la marque, non seulement en racontant son histoire, mais aussi en véhiculant ses valeurs et son esthétique à travers des dispositifs immersifs. Cette approche repose sur plusieurs éléments clés :

- Faire aimer avant de vendre : La visite doit susciter des émotions, nourrir l’imaginaire et renforcer les valeurs portées par la marque. Le storytelling, l’esthétique et la mise en scène sont essentiels pour captiver le visiteur et l’amener à développer une affinité avec l’univers de la marque.

- Nourrir la curiosité et valoriser le visiteur : Un bon dispositif de médiation doit donner au public l’impression d’apprendre et de comprendre, en lui apportant des connaissances accessibles mais enrichissantes. Un visiteur qui ressort en se sentant plus intelligent et plus cultivé sera d’autant plus enclin à développer un attachement durable à la marque.

- Présenter subtilement les produits : Plutôt que d’adopter une approche commerciale frontale, il s’agit d’intégrer les produits au fil du parcours en les inscrivant dans un récit cohérent. En plaçant ces éléments dans une dynamique affective, la marque ne se contente pas de promouvoir ses créations : elle les associe à une expérience, renforçant ainsi leur attractivité.

Un élément clé de l’expérience repose sur la démonstration concrète des savoir-faire et des processus de fabrication. Par exemple, lorsque cela est possible, l’idéal est d’inclure des espaces où les visiteurs peuvent observer des artisans à l’œuvre, comme dans les musées-ateliers. À défaut, des vidéos immersives et bien réalisées permettent de transmettre cette expertise et d’humaniser la marque en mettant en avant ceux qui participent à sa création. Il est également envisageable de proposer des ateliers collaboratifs afin d’enseigner l’artisanat en question. On rentre ainsi dans l’économie de transformation vue dans l’introduction.

Implications managériales

La création d’un musée de marque peut servir des objectifs variés selon l’entreprise. Pour une grande enseigne, c’est un levier pour enrichir l’expérience client, renforcer sa communication et légitimer ses produits. Pour une petite structure, c’est une opportunité de gagner en visibilité auprès du grand public et de diversifier son modèle économique.

La création et la gestion d’un musée de marque impliquent des choix stratégiques majeurs. Tout d’abord, les coûts doivent être évalués en fonction du retour sur image et de l’impact sur l’attachement à la marque.

Il est essentiel d’intégrer le musée dans la stratégie de communication, en le positionnant comme un levier de valorisation de l’identité de la marque plutôt qu’un simple espace promotionnel. Cela implique de définir un équilibre clair entre un musée culturel et un espace commercial afin d’éviter une approche trop mercantile qui nuirait à l’expérience du visiteur.

La boutique doit être pensée comme une extension naturelle du parcours de visite : elle doit s’intégrer de façon subtile à l’expérience, en maintenant une distinction perceptible mais fluide entre exposition et espace de vente. L’objectif final est d’orienter le visiteur vers la boutique sans rupture brutale, en prolongeant l’émotion et l’histoire vécues au sein du musée.

Du musée à la visite guidée

Afin de compléter une visite dans un musée de marque, on peut également proposer une visite guidée au travers de l’établissement. L’expérience, bien que s’appuyant sur les mêmes principes, devient différente, cela par ce lien humain que l’on créée avec notre interlocuteur présentant la visite.

Par exemple, la « Parfumerie Fragonard » propose une visite guidée gratuite dans ses ateliers, avant de nous mener à sa boutique :

Voici un second exemple : l’entreprise commerçante « Au Pays du Citron », situé à Menton, qui offre une découverte sensorielle et immersive de ses plantations et ses produits phares. Les visiteurs y explorent les secrets de la culture du citron à travers un parcours guidé.

Ce dernier cas de figure s’éloigne alors du musée de marque. On nous propose une visite plus informelle d’un lieu, suivant un parcours et un interlocuteur.

La visite guidée

Plus accessible qu’un musée de marque, une visite guidée est un excellent moyen de dynamiser son activité. Elle permet d’enrichir l’expérience client et de s’adapter à divers types d’entreprises

Visite guidée en Office de Tourisme

L’objectif principal d’une visite organisée par un office de tourisme est de valoriser la région et son identité. À travers un monument, un savoir-faire ou une tradition locale, la visite doit illustrer ce qui rend la destination unique.

Les visites simples sont généralement gratuites, tandis que les formats plus approfondis ou les ateliers sont payants, permettant de financer l’offre. Enfin, la visite doit inciter à la découverte de la boutique, favorisant une vente additionnelle et une appropriation plus concrète du territoire par le visiteur.

Voici par exemple, une visite de l’église monolithe de Saint Emilion proposée par l’office de tourisme de la ville :

Visite guidée pour une expérience touristique multimodale

L’intégration de formats multimodaux enrichit l’expérience et la rend plus immersive. Ce modèle est particulièrement adapté aux lieux offrant une interaction avec l’environnement, comme les vignobles, villages ou fermes.

Ces dispositifs peuvent être intégrés en début de visite, pour introduire l’univers, ou en cours de parcours, afin de rythmer l’expérience et limiter l’attente. L’objectif est de proposer une approche holistique, surprendre le visiteur et renforcer son attachement à l’activité proposée.

Par exemple, lors d’une expérience touristique d’un cours de cuisine de pâtes italiennes, nous sommes accueillis à la gare et guidés jusqu’aux locaux avec une présentation de la ville et de son histoire :

Un hébergement

Associer une visite à un établissement d’hébergement est une tendance émergente, qui constitue un avantage concurrentiel fort. Pour le client, avoir à disposition ce type de service est un élément rassurant, qui peut le guider dans son choix de consommation.

Si l’établissement n’a pas les moyens de proposer des visites, il peut envisager de réaliser des partenariats avec un prestataires externe.

Par exemple, la chaîne d’hôtels italienne « BZAR Hotels » propose parmi son programme d’activité une visite « Secret Rome » :

Une expérience réussie en visite guidée

Pour une visite guidée, on s’appuye moins sur le concept de patrimonialisation que lorsque l’on met en place un musée de marque, car il n’y a pas de collection à présenter.

Afin de créer une expérience de qualité, un article sur la question a été rédigé sur ce blog.

Conclusion

Que l’on soit une grande ou une petite marque, un service d’hébergement, un office de tourisme ou une entreprise proposant des expériences touristiques, les objectifs et les formats de visite varient en fonction des besoins et du positionnement. Cependant, il n’existe pas de modèle unique à suivre, et c’est justement cette liberté qui fait toute la richesse créative et expérientielle de cette approche.

Références

« Des musées d’entreprise entre projet de culture scientifique et technique et valorisation commerciale » , 2023, Laure Roulet Marchis-Mouren

« La patrimonialisation des marques : exploration empirique de deux musées de marque », 2023, Mathilde Pulh, Damien Chaney, Rémi Mencarelli

« The experience economy » , 1999, Jospeh Pine, James Gilmore